Zivilcourage stellt in jeder demokratischen Gesellschaft ein wichtiges Verhalten dar. Dabei geht es oft gar nicht um „heldenhaftes“ Verhalten oder darum, direkt persönlich einzugreifen, wenn sich andere bedroht fühlen. Vielmehr beginnt Zivilcourage schon im Alltag, indem wir demokratische Grundwerte wie Toleranz und Vielfalt durch unser Verhalten stärken und verteidigen. Dennoch fällt es vielen Menschen schwer, einzugreifen, wenn sie normverletzendes Verhalten beobachten.1 Die Gründe für unterlassene Zivilcourage sind vielfältig. Um die verschiedenen Hürden zu überwinden und Handlungsmöglichkeiten zu fördern, werden in diesem Beitrag wesentliche Bausteine von Zivilcourage-Trainings dargestellt, die von Praktiker*innen in unterschiedlichen Bereichen wie Bildungseinrichtungen, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum eingesetzt werden können.

„In unserem demokratischen Land sind keine großen Heldentaten erforderlich. Dafür reicht Zivilcourage.“ – Olaf Scholz, Rede beim Internationalen Auschwitzkomitee zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, 2025

Immer häufiger rufen einflussreiche Persönlichkeiten öffentlich zu mehr Zivilcourage auf. Solche Appelle können zwar das moralische Bewusstsein stärken, führen jedoch nicht automatisch dazu, dass in konkreten Situationen eingegriffen wird. Um zivilcouragiertes Verhalten zu fördern, ist es wichtig, ein Verständnis dafür zu entwickeln, was Zivilcourage ist, welche Voraussetzungen dafür notwendig sind und wie sie in verschiedenen Situation aussehen kann. Zivilcourage ist eine Form des prosozialen Verhaltens2, also ein Verhalten, das absichtlich und freiwillig gezeigt wird und darauf abzielt, anderen zu helfen.3 Sie beruht dabei insbesondere auf den persönlichen, prosozialen Einstellungen und Wertüberzeugungen der handelnden Person.2 Eine unbeteiligte Person greift ohne Rücksicht auf mögliche negative Konsequenzen für sich selbst ein, wenn sie eine Normverletzung durch eine*n Täter*in wahrnimmt.4 Zivilcouragiertes Verhalten unterscheidet sich dabei vor allem durch das öffentliche Eintreten für gesellschaftliche Grundwerte und durch die erwarteten Konsequenzen des Eingreifens von anderen Formen prosozialen Verhaltens, wie einfachem Hilfeverhalten.5 In Situationen, die Zivilcourage erfordern, überwiegen dabei besonders die negativen sozialen Konsequenzen (z. B. von dem oder der Täter*in beleidigt zu werden).4 Oft greift eine Person ein6, um verletzte moralische Standards wieder herzustellen7. Dabei gibt es häufig nicht nur ein oder mehrere Opfer, sondern auch eine*n oder mehrere Täter*innen2. Zwischen Opfer und Täter*in besteht dabei zusätzlich oft ein reales oder subjektives Machtgefälle. Die eingreifende Person stellt sich gegen jemanden mit Macht, beispielsweise eine vorgesetzte Person, um ein höheres moralisches Ziel zu verfolgen.8

Normverletzungen unterschiedlichster Art, z. B. in Form von Diskriminierung, sind trotz gesellschaftlicher Normen für Toleranz und Hilfsbereitschaft allgegenwärtig und können in verschiedenen Lebensbereichen, wie Familie, Schule, Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum auftreten. Wie Menschen spezifisch in Situationen, in denen sie Normverletzungen in Form von Diskriminierung erleben, zivilcouragiert eingreifen können, wird in dem Fachnetz-Beitrag von Niesta Kayser et al. (2025) näher beleuchtet.9 Warum jedoch handeln Menschen oft nicht zivilcouragiert, obwohl sie es gerne tun würden, und wie überwinden sie diese Hemmungen und Barrieren?

Voraussetzungen und Barrieren für Zivilcourage

Die Absicht, zivilcouragiert zu handeln, stimmt nicht immer mit dem tatsächlichen Verhalten überein. Im Vergleich zu ihrem gezeigten Verhalten überschätzen Menschen in vorgestellten Situationen häufig ihr eigenes zivilcouragiertes Verhalten.10 Es besteht eine Diskrepanz zwischen der Absicht und dem tatsächlichen Verhalten.11 Wie Zivilcourage entsteht und an welchen Stellen sie scheitern kann, zeigen theoretische Rahmenmodelle, denen zufolge Menschen folgende Stufen erfolgreich durchlaufen müssen, um in entsprechenden Situationen einzugreifen:7,12

- Die Situation muss wahrgenommen werden.

- Die Situation muss als Normverletzung interpretiert werden.

- Die Person muss sich für das Eingreifen verantwortlich fühlen.

- Die Person muss über das notwendige Wissen verfügen, welche Art des Eingreifens angemessen ist und sich kompetent fühlen, selbst zu handeln.

- Die Person wägt die Kosten (z. B. eigene Verletzungsgefahr) und Nutzen (z. B. moralisches Selbstbild) des Eingreifens ab7 und entscheidet sich einzugreifen.

Zur erfolgreichen Bewältigung der einzelnen Stufen wurden bereits verschiedene Wahrnehmungs- und Verhaltensstrategien untersucht und in zahlreichen Zivilcourage-Trainings umgesetzt.13

Überwinden der Barrieren

Die ersten beiden Stufen des Prozessmodells können scheitern, wenn eine Person abgelenkt ist oder beispielsweise fälschlicherweise annimmt, dass eine laute Auseinandersetzung zwischen zwei Personen nur eine harmlose Diskussion zwischen Bekannten ist, obwohl tatsächlich eine Person bedroht wird. Um diese Stufe erfolgreich bewältigen zu können, ist es wichtig, über Wissen über Normverletzungen und deren Folgen zu verfügen. Subtilere Normverletzungen, z. B. wenn diskriminierende Äußerungen in Form von Humor geäußert werden, stellen eine besondere Herausforderung dar, da sie oft unbemerkt bleiben. Auch sie können negative Folgen haben, indem sie bestehende Vorurteile verfestigen.14 Bausteine verschiedener Trainings setzen daher z. B. bei der Sensibilisierung für Normverletzungen und deren Folgen an.13

Damit eine anwesende Person eingreift, muss sie sich in der dritten Stufe in der konkreten Situation auch persönlich verantwortlich fühlen. Dieses Verantwortungsgefühl kann durch öffentliche Kampagnen oder durch Vorbilder, die zu Zivilcourage aufrufen, gestärkt werden. Verschiedene Kampagnen in Deutschland setzen dies um, indem sie Menschen dazu ermutigen, bei Ungerechtigkeiten einzugreifen und Verantwortung zu übernehmen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Einen Überblick über größere Initiativen wie ‚Gesicht Zeigen!‘ bietet der Abschnitt „Weitere Ressourcen“ im Anhang. Kleinere, lokale Aktionen und Bürgerinitiativen können auch in Gemeinden oder Bezirken umgesetzt werden und setzen direkt an den Lebensrealitäten der Menschen an. Wer selbst eine solche Initiative starten möchte, sollte sich an bewährten Konzepten, wie leicht zugänglichen Mitmachangeboten, sichtbaren Vorbildern oder langfristigen Kooperationen mit Schulen oder Vereinen, orientieren (siehe z. B. ‚Zusammenleben und Zivilcourage – Don Bosco macht Schule‘ im Anhang).

Da normverletzendes Verhalten oft schnelle Reaktionen erfordert15, muss die anwesende Person, um handeln zu können, in der vierten Stufe nicht nur verschiedene Handlungsoptionen kennen. Sie sollte auch davon überzeugt sein, dass sie über die notwendigen Kompetenzen verfügt, diese auch auszuführen. Zivilcourage-Trainings zielen darauf ab, auf die jeweilige Situation zugeschnitten zivilcouragierte Reaktionen vorzustellen und zu trainieren.16 Verschiedene praktische Übungen, wie Rollenspiele und Imaginationsübungen können wirksam sein, um die Handlungsfähigkeit in solchen Situationen zu stärken. In Rollenspielen können die Teilnehmer*innen verschiedene Szenarien üben, die reale Normverletzungen nachstellen, wie zum Beispiel eine diskriminierende Bemerkung in der Schule oder in der Öffentlichkeit. Diese Übungen fördern die Fähigkeit, in realen Situationen schnell zu reagieren.15 Dazu werden in den Trainings verschiedene Methoden eingesetzt. Ein Beispiel ist das „Forum-Theater“, bei dem ein Konflikt inszeniert wird und die Teilnehmer*innen des Trainings durch aktive Eingriffe verschiedene Lösungen erarbeiten.

Um die Handlungsfähigkeit zu fördern, ist es in der fünften Stufe wichtig, moralische Prinzipien und Werte für Teilnehmer*innen greifbar zu machen, da sie das moralische Selbstbild stärken und damit die Handlungsbereitschaft erhöhen können. Menschen zeigen oft dann keine Zivilcourage, wenn dies mit zwischenmenschlichen Kosten wie Unbeliebtheit oder möglicher Vergeltung verbunden ist.16 In manchen Situationen kann Zivilcourage sogar einen Kompromiss zwischen konkurrierenden moralischen Grundsätzen erfordern, da neben übergeordneten Normen auch die Loyalität (z. B. gegenüber dem Arbeitgeber) berücksichtigt werden muss.17 Dennoch ist es vielen Menschen wichtig, ihr vorurteilsfreies, moralisches Selbstbild aufrecht zu erhalten, was sie motivieren kann, trotz möglicher negativer Konsequenzen einzuschreiten.18 Öffentliche Kampagnen können dabei eine wichtige Rolle spielen, indem sie moralische Prototypen oder Vorbilder präsentieren, an denen sich Menschen orientieren können. Ein Beispiel wäre eine Kampagne, in der Personen aus dem Alltag (z. B. Lehrer*innen, Pfleger*innen oder andere engagierte Bürger*innen) als gerechte Vorbilder dargestellt werden, die in ungerechten Situationen eingreifen. Solche Vorbilder bieten ein klar erkennbares Modell, das in unklaren Situationen als Orientierung dienen kann und so zu moralischem Denken und schließlich auch Handeln führen kann.19 Das Bewusstsein, dass auch das Nichteingreifen in Notsituationen („unterlassene Hilfeleistung“) negative soziale und persönliche Konsequenzen, z. B. in Form von moralischem Versagen oder rechtlichen Konsequenzen, haben kann, kann die Bereitschaft zum Eingreifen ebenfalls erhöhen.18

Wie lernt man Zivilcourage? Wichtige Bausteine verschiedener Trainings

Zivilcourage kann also gelernt und trainiert werden mit dem Ziel, vorbeugend ein Bewusstsein für Normverletzungen zu schaffen und zusätzlich Handlungsstrategien und Verhaltensroutinen für akute Situationen zu vermitteln. So ermöglichen Trainings ein schnelles und angemessenes Eingreifen.15

Ist es beispielsweise in einer bestimmten Situation zu gefährlich, allein einzugreifen, lernen die Teilnehmer*innen, wie sie andere Personen angemessen um Unterstützung bitten können. Zivilcourage-Trainings basieren auf wissenschaftlichen Empfehlungen, die in Übungen vermittelt werden. Viele Trainings ähneln sich in ihren groben Bausteinen, die die Teilnehmer*innen dazu befähigen sollen, Barrieren zu überwinden und schließlich angemessen einzugreifen.

Ein wiederkehrender Baustein sind Diskussionen unter den Teilnehmer*innen, in denen sie gemeinsam vergangene Situationen reflektieren, in denen Zivilcourage gefragt war, um auf solche Situationen in der Zukunft besser reagieren zu können. Auch Rollenspiele und praktische Übungen, in denen verschiedene Situationen durchgespielt werden, um Reaktionsmöglichkeiten zu erproben sind Bausteine, die in vielen Trainings wiederkehren.

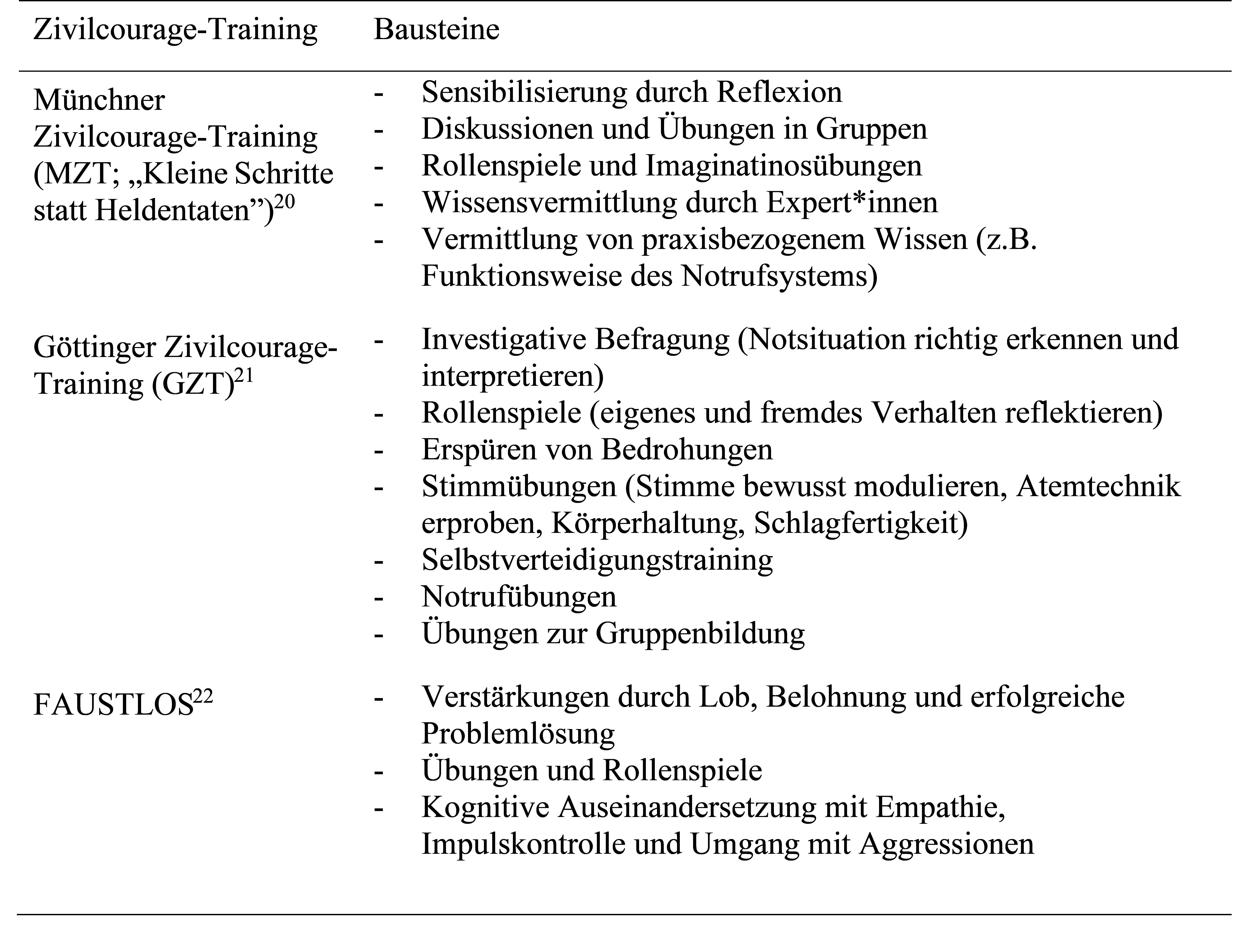

In Tabelle 1 sind die zentralen Bausteine drei bekannter und auf ihre Wirksamkeit überprüfter Zivilcourage-Trainings dargestellt. Solche Trainings können von geschulten Trainer*innen, die in der Regel von spezialisierten Organisationen ausgebildet werden, durchgeführt werden. Die Ausbildung richtet sich dabei an unterschiedliche Zielgruppen von Studierenden über Eltern bis hin zu Pädagog*innen. Zusätzlich bieten einige Organisationen auch niedrigschwellige Materialien zur eigenständigen Durchführung, z. B. im Schulunterricht an.

Tabelle 1. Beispielhafte Zivilcouragetrainings

Förderung von Zivilcourage in verschiedenen Lebensbereichen

Zivilcourage-Trainings, die Verantwortung und Handlungsoptionen in kritischen Situationen vermitteln, sind nicht nur in Alltagssituationen oder in Bildungseinrichtungen sinnvoll, sondern besonders auch in ethisch herausfordernden Berufen, etwa in Medizin und Pflege. Studien zeigen beispielsweise, dass Pflegekräfte oft das Beste für Patient*innen wollen, aber aus Unsicherheit oder fehlender Erfahrung Konflikten in schwierigen Situationen ausweichen.23 Es ist entscheidend, dass medizinisches Personal dem Wohl der Patient*innen verpflichtet bleibt. Trainings, die gemeinsame Verantwortung und moralisches Handeln fördern, können helfen, Unsicherheiten abzubauen und angemessen zu handeln. Solche Trainings können auch in anderen Arbeitsfeldern, wie Unternehmen, eingesetzt werden, um zivilcouragiertes Verhalten zu stärken. Zivilcourage kann also in den unterschiedlichsten Kontexten gelernt werden, sei es in der Schule, im Berufsalltag oder an öffentlichen Orten.

Auf einen Blick

Zivilcourage kann man lernen: Trainings können für die Wahrnehmung von Diskriminierung und anderen Normverletzungen sensibilisieren. Sie vermitteln Kenntnisse über zivilcouragierte Verhaltensweisen und unterstützen Teilnehmende dabei, diese einzuüben. So tragen sie dazu bei, dass anwesende Personen Notsituationen wahrscheinlicher erkennen, leichter mehr Handlungsoptionen abrufen können, und sich kompetenter fühlen, tatsächlich einzugreifen.

Literatur und weitere Ressourcen

1 Niesta Kayser, D., Greitemeyer, T., Fischer, P., & Frey, D. (2010). Why mood affects help giving, but not moral courage: Comparing two types of prosocial behaviour. European Journal of Social Psychology, 40(7), 1136–1157. https://doi.org/10.1002/ejsp.717

2 Jonas, K. J., & Brandstätter, V. (2004). Zivilcourage. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 35(4), 185–200. https://doi.org/10.1024/0044-3514.35.4.185

3 Bierhoff, H. (2021). Prosoziales Verhalten im Dorsch Lexikon der Psychologie https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/prosoziales-verhalten

4 Greitemeyer, T., Fischer, P., Kastenmüller, A., & Frey, D. (2006). Civil courage and helping behavior: Differences and similarities. European Psychologist, 11(2), 90-98. https://doi.org/10.1027/1016-9040.11.2.90

5 Nunner-Winkler, G. (2002). Zivilcourage als Persönlichkeitsdisposition – Bedingungen der individuellen Entwicklung. In E. Feil, K. Homann & G. Wenz (Hrsg.), Zivilcourage und Demokratische Kultur: 6. Dietrich Bonhoeffer-Vorlesung Juli 2001 in München. (S. 77–105). Münster: LIT.

6 Brandstätter, V., Jonas, K. J., Koletzko, S. H. & Fischer, P. (2016). Self-regulatory processes in the appraisal of moral courage situations. Social Psychology, 47(4), 201–213. https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000274

7 Halmburger, A., Baumert, A., & Schmitt, M. (2016). Everyday heroes: Determinants of moral courage. In S.T. Allison, G.R. Goethals, & R.M. Kramer (Eds.). Handbook of heroism and heroic leadership (pp. 165-184). London: Routledge.

8 Lopez, S. J., O’Byrne, K. K., & Petersen, S. (2003). Profiling courage. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), Positive psychological assessment: A handbook of models and measures (pp. 185–197). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10612-012

9 Niesta Kayser, D., Agthe, M., & Zick, E. (2025). Wie kann man bei Diskriminierung einschreiten? Individuelle und gesellschaftliche Beispiele von Zivilcourage. Magazin des Fachnetzwerks Sozialpsychologie zu Flucht und Integration. Online abrufbar unter http://www.fachnetzflucht.de/

10 Baumert, A., Halmburger, A., & Schmitt, M. (2013). Interventions against norm violations: Dispositional determinants of self-reported and real moral courage. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(8), 1053-1068. https://doi.org/10.1177/0146167213490032

11 Webb, T. L., & Sheeran, P. (2006). Does changing behavioral intentions engender behavior change? A meta-analysis of the experimental evidence. Psychological Bulletin, 132(2), 249–268. https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.2.249

12 Latané, B., & Darley, J. M. (1970). The unresponsive bystander: Why doesn’t he help? Appleton-Century Crofts.

13 Nelson, J. K., Dunn, K. M., & Paradies, Y. (2011). Bystander anti-racism: A review of the literature. Analyses of Social Issues and Public Policy, 11(1), 263–284. https://doi.org/10.1111/j.1530-2415.2011.01274.x

14 Ford, T. E., Boxer, C. F., Armstrong, J. & Edel, J. R. (2008). More than „just a joke“: the prejudice-releasing function of sexist humor. Personality and Social Psycholgy Bulletin, 34(2), 159-170. doi:10.1177/0146167207310022

15 Osswald, S., Greitemeyer, T., Fischer, P., & Frey, D. (2010). What is moral courage? Definition, explication, and classification of a complex construct. In C. L. S. Pury & S. J. Lopez (Eds.), The psychology of courage: Modern research on an ancient virtue (pp. 149–164). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/12168-008

16 Lawson, T. J., McDonough, T. A., & Bodle, J. H. (2010). Confronting prejudiced comments: Effectiveness of a role-playing exercise. Teaching of Psychology, 37(4), 257-261. https://doi.org/10.1080/00986283.2010.510968

17 Baumert, A., Li, M., Sasse, J., & Skitka, L. (2020). Standing up against moral violations: Psychological processes of moral courage. Journal of Experimental Social Psychology, 88, 103951. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2020.103951

18 Szekeres, H., Halperin, E., Kende, A., & Saguy, T. (2019). The effect of moral loss and gain mindset on confronting racism. Journal of Experimental Social Psychology, 84, 103833. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2019.103833

19 Osswald, S., Greitemeyer, T., Fischer, P. and Frey, D. (2010), Moral prototypes and moral behavior: Specific effects on emotional precursors of moral behavior and on moral behavior by the activation of moral prototypes. European Journal of Social Psychology, 40(6), 1078–1094. https://doi.org/10.1002/ejsp.728

20 Brandstätter, V., & Frey, D. (2003). Kleine Schritte statt Heldentaten. Psychologie Heute, 30(7), 67-69.

21 G Jonas, K. J., Boos, M., Backes, S., Büttner, N., Ehrenthal, J. & Prasse, A. (2007). Das Göttinger Zivilcourage-Impuls-Training (G-ZIT). In K. J. Jonas, M. Boos & V. Brandstätter (Hrsg.), Zivilcourage trainieren! (S. 205–261). Göttingen: Hogrefe.

22 Cierpka, M. (2005). Faustlos: Wie Kinder Konflikte gewaltfrei lösen lernen. Freiburg: Herder.

23Escolar-Chua, R. L. (2018). Moral sensitivity, moral distress, and moral courage among baccalaureate Filipino nursing students. Nursing Ethics, 25(4), 458-469.

Viele der vorgestellten Maßnahmen wurden bereits in verschiedenen Programmen und Ressourcen, wie Link-Sammlungen umgesetzt, einige finden sich hier aufgelistet:

Arbeitsplatz:

Aktion „Gesicht zeigen am Arbeitsplatz“: Gesicht zeigen am Arbeitsplatz – Gesicht Zeigen. (2024, 24. September). Gesicht Zeigen. https://www.gesichtzeigen.de/unternehmen-zeigen-gesicht/ (Abgerufen am 26.11.2024)

Schule:

Schul-Workshop “Zusammenleben und Zivilcourage“: Zusammenleben-und-Zivilcourage – Don Bosco macht Schule. (o. D.). Don Bosco Macht Schule. https://www.donbosco-macht-schule.de/workshops/angebot/zusammenleben-und-zivilcourage (Abgerufen am 26.11.2024)

Broschüre „Gesicht zeigen – aber wie?“: AMAL, Hilfe für Betroffene rechter Gewalt e.V. (o. D.). Gesicht zeigen – aber wie? In Gesicht zeigen – aber wie? (S. 2–5). https://www.gesichtzeigen.de/wp-content/uploads/2022/01/diesch1.pdf (Abgerufen am 26.11.2024)

Wohnungsmarkt:

Good-Practice-Beispiele zur Vergabe, Vermietung und Verwaltung von Wohnraum der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Good Practice gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. (o. D.). Antidiskriminierungsstelle. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/was-wir-machen/good_practice/good_practice_wohnungsmarkt/good_practice_wohnungsmarkt_node.html (Abgerufen am 26.11.2024)

Digitale Zivilcourage:

Projekte für digitale Zivilcourage: Gute Beispiele: Projekte für digitale Zivilcourage: Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. (2024, 16. April). https://www.politische-bildung.nrw.de/digitale-medien/digitale-demokratiekompetenz/digitale-zivilcourage/gute-beispiele-projekte-fuer-digitale-zivilcourage (Abgerufen am 26.11.2024)

Link-Sammlung „Goodbye Hate Speech”: Links | Goodbye hate speech. (o. D.). https://goodbye-hatespeech.de/links/ (Abgerufen am 26.11.2024)

Broschüre zum Umgang mit Hate Speech im Netz: Klemperer, V., Amadeu Antonio Stiftung, Baldauf, J., Banaszczuk, Y., Koreng, A., Schramm, J. & Stefanowitsch, A. (2015). Worte können sein wie winzige Arsendosen. In J. Schramm & A. Lanzke (Hrsg.), Amadeu Antonio Stiftung. Amadeu Antonio Stiftung. https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/hatespeech.pdf (Abgerufen am 26.11.2024)

Bitte zitieren als: Zick, E., Niesta Kayser, D., Agthe, M. (2025). Was fördert zivilcouragiertes Verhalten? Ein kurzer Überblick über praxisrelevante Empfehlungen und Programme. Magazin des Fachnetzwerks Sozialpsychologie zu Flucht und Integration. Online abrufbar unter http://www.fachnetzflucht.de/zivilcouragiertes-verhalten

![]()