In diesem Artikel klären wir zum Thema Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) auf und plädieren für einen sensiblen Umgang und die korrekte Interpretation dieser Zahlen. Die Interpretation der PKS ist komplexer als es oftmals in den Medien und politischen Diskussionen dargestellt wird. Vorschnelle Schlüsse können zur Stigmatisierung und Kriminalisierung von Einzelpersonen und Personengruppen, insbesondere geflüchteten Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund, führen. Für Praktiker*innen aber auch Personen, die selbst geflüchtet sind, bietet dieser Artikel einen Überblick über die PKS sowie die Folgen von Fehlinterpretationen und hilft dabei, fundierte Gegenargumente zu formulieren.

Einleitung

Wie auch in den vergangenen Jahren kam es im April 2024 mit der Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2023 zu einer medialen Bearbeitung und kontroversen Diskussion dieses Themas. Verschiedene Medien griffen die Zahlen der PKS unter anderem mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf, zum Teil sogar noch vor der offiziellen Veröffentlichung: Die Welt6 berichtete „Gewaltkriminalität in Deutschland steigt massiv“ und auf der Website der Tagesschau15 war zu lesen „Kriminalitätsstatistik – Union fordert Verschärfung bei Zuwanderung“. Zahlreiche Wissenschaftler*innen, z.B. Tobias Singelnstein17 und Martin Thüne18, kritisierten daraufhin diesen Umgang mit der PKS und die daraus folgenden Fehlinterpretationen der Zahlen. Zusammengefasst war in der Presse vielfach von Anstiegen in der illegalen Migration (unerlaubte Einreise), Gewaltkriminalität, „Ausländerkriminalität“ sowie Jugendkriminalität zu lesen. Tatsächlich zeigte sich in der PKS 2023 bei allen insgesamt registrierten Straftaten (also allen Straftaten, die von den Strafverfolgungsbehörden innerhalb eines Kalenderjahres registriert und zur Anzeige gebracht wurden) ein Anstieg von ca. 5,5 % gegenüber 2022 (2022: 5.628.584 Fälle; 2023: 5.940.667 Fälle).4

Auch in Bezug auf Tatverdächtige zeigt sich ein Anstieg: Die Zahl der deutschen Tatverdächtigen nahm um 1 % zu, die der nicht-deutschen Tatverdächtigen um 17,8%. In der Jugendkriminalität ließ sich ebenfalls ein Anstieg von 9,5 % gegenüber dem Vorjahr beobachten.4 2022 lag die Zahl von jugendlichen Tatverdächtigen (im Alter von 14 bis unter 18 Jahren) bei 189.1494; 2023 hingegen bei 207.149. Die Mehrheit dieser Tatverdächtigen macht allerdings deutsche Jugendliche aus (2022: 106.730; 2023: 104.291).4 Die Anzahl von nicht-deutschen Tatverdächtigen ist geringer (2022:53.059, 2023:69.733), hat sich aber in diesem Bereich insgesamt um 31,4 % im Gegensatz zu deutschen Tatverdächtigen (1,0 %) erhöht.4

Diese Entwicklungen sowie die Art und Weise, wie darüber berichtet wird und wie diese interpretiert werden, können (sicherheits-) politische Entscheidungen auf Länder- und Bundesebene beeinflussen und das Bedrohungs- und Sicherheitsgefühl der Bevölkerung prägen.2,8 Zum Beispiel könnten Personen bei Dunkelheit das Haus nicht mehr verlassen oder Personen(gruppen) auf der Straße (grundlos) aus dem Wege gehen, da sie als bedrohlich empfunden werden.1 Zudem können die Statistiken von populistischen und politisch-ideologisch geprägten Akteur*innen, Gruppen und Organisationen instrumentalisiert werden, indem diese Angehörige bestimmter Gruppen als kriminell stigmatisieren und entsprechende Konsequenzen fordern.

Die Aussagekraft der PKS ist nicht so einfach zu beurteilen, wie es der mediale und häufig auch politische Umgang mit ihr suggeriert. In diesem Beitrag möchten wir eine Einordnung der PKS vornehmen und aufzeigen, welche Auswirkungen der unreflektierte Umgang mit diesen Zahlen auf Einstellungen und Meinungen (z.B. eine ablehnende Meinung und Vorurteile gegenüber Migrant*innen und geflüchteten Menschen oder die Stigmatisierung dieser Personen) haben kann. Weiterhin möchten wir Hinweise zur Interpretation der PKS geben und für den Umgang mit Statistiken dieser Art sensibilisieren. Im nächsten Abschnitt gehen wir näher darauf ein, wie die PKS gelesen werden sollte, wie sich Anstiege innerhalb der PKS-Zahlen interpretieren lassen und zu welchen Fehlschlüssen es beim Lesen dieser Hellfelddaten kommen kann.

Die PKS – was sie abbildet und was nicht

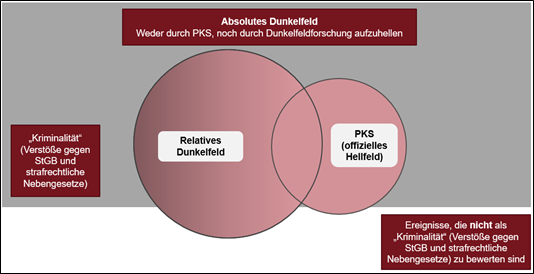

Die PKS berichtet die der Polizei bekannt gewordenen Straftaten sowie die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen.3 Jedes Jahr wird diese Statistik von Bund und Ländern veröffentlicht und erlaubt einen Einblick in die Entwicklung der polizeilich registrierten Kriminalität. Somit ist sie grundsätzlich ein Indikator für das polizeiliche Kontrollverhalten, das Anzeigeverhalten der Bevölkerung sowie der Aufmerksamkeit für bestimmte Delikte.16 Die PKS bildet das Hellfeld der Kriminalität ab.16 Straftaten, die weder angezeigt noch durch polizeiliche Kontrollen festgestellt werden, befinden sich im Dunkelfeld und fließen nicht in das Hellfeld und damit auch nicht in die PKS ein. Das Dunkelfeld der Kriminalität ist tatsächlich wesentlich größer als das Hellfeld, weil die meisten Straftaten unentdeckt bleiben.12,16 Wie groß das (absolute) Dunkelfeld und damit auch das tatsächliche Ausmaß der Kriminalität ist, ist dagegen unbekannt. Das relative Dunkelfeld wird durch sog. Dunkelfeldstudien untersucht, das bedeutet, dass Betroffene und Täter*innen zu bestimmten Delikten (z.B. Stalking oder sexuelle Nötigung) befragt werden.10 Dadurch wird versucht das Dunkelfeld zu verkleinern (s. Abbildung 1). Zusammengefasst bedeutet das also, dass die PKS als Hellfeldstatistik nur einen Teil der Kriminalität beleuchtet; nämlich jene Straftaten, die gemeldet, angezeigt oder von der Polizei kontrolliert werden, sowie solche, die in der Bevölkerung größere Aufmerksamkeit erhalten.

Abbildung 1: Darstellung des Hell- und Dunkelfelds zur Einordnung der PKS

Anmerkung: Abbildung aus Weber und Asbrock16

Die PKS erzeugt keine realweltliche Abbildung der Kriminalität, sondern „beruht darauf, wie aufmerksam die Bevölkerung und die Polizei/Justiz für Delikte sind. Mehr Aufmerksamkeit führt in der Regel zu einem Anstieg der objektiven Kriminalität, ohne dass dies notwendigerweise eine tatsächliche Zunahme der Kriminalität abbildet“.16 Die PKS zeigt auch nicht auf, wie viele der ermittelten Tatverdächtigen letztendlich als Täter*innen verurteilt werden. Dies ist die Aufgabe der Justiz. In der Strafverfolgungsstatistik werden Anklagen und Verurteilungen festgehalten. Viele der durch die Polizei erfassten Straftaten ziehen aufgrund von Einstellungen oder Freisprüchen keine Verurteilung nach sich, z.B. Ladendiebstahl, bei dem Verfahren aufgrund geringer Schadenshöhe oft eingestellt werden, oder Drogenbesitz in kleinen Mengen, der häufig nicht strafrechtlich verfolgt wird. Finden mehr polizeiliche Kontrollen (u.a. auch durch politische Entscheidungen z.B. stärker gegen ein bestimmtes Delikt (Alkohol am Steuer, zu schnelles Fahren, „Ausländerkriminalität“) vorzugehen) statt, so manipuliert sich die PKS in diesem Sinne selbst, da Delikte, die stärker kontrolliert werden (z.B. Alkoholkontrollen oder Betäubungsmittel), entsprechend mehr registriert werden und letztendlich stärker in der PKS auftauchen.16 An dieser Stelle möchten wir auch darauf hinweisen, dass durch diese Verzerrungen, insbesondere, wenn verstärkt „Ausländerkriminalität“ registriert und medial thematisiert wird, auch Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung gegenüber bestimmten Personen und Gruppen entstehen können. Daher ist ein sensibler Umgang mit PKS-Daten besonders geboten und eine korrekte Interpretation wichtig. Es wird deutlich, dass die PKS zwar einen Überblick über die polizeilich erfassten Straftaten gibt, aber keine Aussagen über das Ausmaß der Kriminalität erlaubt, die zu großen Teilen unerkannt stattfindet. Darüber hinaus wird nur ein Teil der in der PKS registrierten Tatverdächtigen tatsächlich verurteilt.

Wird die PKS aber als Indikator für Kriminalität verwendet und werden Veränderungen in der Zahl der registrierten Straftaten als Veränderungen im tatsächlichen Ausmaß der Kriminalität missinterpretiert, so kann sich dies auf die Entwicklung von Kriminalitätsfurcht und Bedrohungsgefühlen auswirken. Darauf werden wir im Folgenden eingehen.

Auswirkungen auf Wahrnehmung und Einstellungen

Undifferenzierte Darstellungen der PKS, die Anstiege der registrierten Straftaten als Kriminalitätsanstiege interpretieren und diese womöglich noch in spezifischen Gruppen verorten („Ausländerkriminalität“), können weitreichende negative Konsequenzen haben. Allgemein kann die Information über die Zunahme von Kriminalität zu einem Anstieg der wahrgenommenen Bedrohung beitragen. Kollektive Bedrohungswahrnehmungen ziehen autoritäre Einstellungen nach sich, die durch eine Tendenz zu Gehorsam gegenüber Autoritäten, konventionelle Werte und Aggression gegenüber Abweichler*innen gekennzeichnet sind.13 Dies führt in der Konsequenz zu autoritären Reaktionen, wie der Forderung nach hohen Strafen für Straftäter*innen.7

Die Wahrnehmung von Bedrohung (Opfer einer Straftat zu werden, z.B. eines gewalttätigen Raubüberfalls oder eines Wohnungseinbruchsdiebstahls) ist auch ein deutlicher Prädiktor für die Abwertung von Geflüchteten.5 Daher ist ein Herausstellen von Kriminalität durch Migrant*innen und Asylbewerber*innen in Berichten über die PKS besonders problematisch: Zum einen werden durch den Fokus auf die Nationalität die sozialen Ursachen für Kriminalität ignoriert (wie z.B. wirtschaftliche und soziale Belastung), zum anderen fällt die Akzentuierung solcher Täter*innengruppen auf besonders fruchtbaren Boden, da migrationsfeindliche Einstellungen ein starker Prädiktor dafür sind wie (un-) sicher sich Menschen hinsichtlich Kriminalität im Allgemeinen fühlen.9,11

Ein immer wiederkehrender kriminologischer Befund besagt, dass die durchschnittliche subjektive Kriminalitätsentwicklung in der Allgemeinbevölkerung, also die Frage danach ob die Menschen glauben, dass die Kriminalität zu- oder abgenommen habe, immer als steigend wahrgenommen wird1,14 – unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung des Hellfeldes in der PKS.2 Die wahrgenommene Kriminalität hängt also wenig mit den offiziellen Statistiken zusammen, sondern vielmehr mit Einstellungen, Ideologien und verzerrten Wahrnehmungen.11 Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer differenzierten und verantwortungsvollen Berichterstattung, die nicht nur Kriminalitätsdaten kontextualisiert, sondern auch die sozialen und wirtschaftlichen Hintergründe beleuchtet, um Vorurteile und Fehleinschätzungen in der Bevölkerung zu minimieren.

Fazit

Die PKS ist ein Instrument der polizeilichen Ermittlungsarbeit und gibt Auskunft darüber, wie viele Straftaten und Tatverdächtige die Polizei registriert hat. Sie bietet somit einen Einblick in einen Ausschnitt der Kriminalität, erlaubt aber für sich genommen nur sehr eingeschränkte Aussagen über die Entwicklung der tatsächlichen Kriminalität in Deutschland. Sie sollte im Kontext von weiteren Statistiken wie Dunkelfeldstudien und Strafverfolgungsstatistiken gesehen und interpretiert werden, besonders dann, wenn sie als politisches Instrument eingesetzt wird, wie zum Beispiel für eine Verschärfung von Asylregeln oder Maßnahmen zur Bekämpfung von sogenannter „Ausländerkriminalität“.

Auf einen Blick

• Die PKS ist vom Anzeige- und Meldeverhalten der Bürger:innen abhängig. Zudem beeinflussen politische Aufmerksamkeit und polizeiliche Kontrollen, welche Delikte erfasst werden. Nur angezeigte Straftaten tauchen in der PKS auf.

• Verurteilungen und Anklagen werden nicht in der PKS, sondern in der Strafverfolgungsstatistik der Justiz vermerkt.

• Verzerrungen oder Fehlinterpretationen der PKS können Vorurteile und Stereotype verstärken, die Angst vor Kriminalität erhöhen und ein verzerrtes Bedrohungsgefühl erzeugen, das nicht der Realität entspricht.

• Die PKS sollte nicht isoliert betrachtet werden. Um ein realistischeres Bild von Kriminalität zu erhalten, müssen ergänzende Datenquellen wie Dunkelfeldstudien und Strafverfolgungsstatistiken berücksichtigt werden. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der PKS ist essenziell, um verzerrte Wahrnehmungen und diskriminierende Narrative zu vermeiden.

Literatur

1 Baier, D., Kemme, S., Hanslmaier, M., Doering, B., Rehbein, F., & Pfeiffer, C. (2011). Kriminalitätsfurcht, Strafbedürfnisse und wahrgenommene Kriminalitätsentwicklung: Ergebnisse von bevölkerungsrepräsentativen Befragungen aus den Jahren 2004, 2006 und 2010. KFN Forschungsbericht Nr. 117. Hannover.

2 Bolesta, D., Andersen, H., & Führer, J. L. (2023). Es wird immer schlimmer – Der Einfluss von Kriminalitätsfurcht, Vertrauen und Strafbedürfnis auf die wahrgenommene Kriminalität. In D. Bolesta, J. L. Führer, R. Bender, A. Bielejewski, A. Radewald, K. Weber & F. Asbrock (Hrsg.), Panel zur Wahrnehmung von Kriminalität und Straftäter:innen (PaWaKS): Ergebnisse der ersten bis dritten Erhebungswelle. Zentrum für kriminologische Forschung Sachsen e.V.: https://www.zkfs.de/pawaks/

3 Bundeskriminalamt (o.J.). PKS – Bedeutung, Inhalt, Aussagekraft. https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/bedeutungInhaltAussagekraft.html?nn=46948 (abgerufen am 08.06.2024)

4 Bundeskriminalamt (2024, April). Polizeiliche Kriminalstatistik 2023: Gesamtkriminalität steigt weiter an. https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2023/Polizeiliche_Kriminalstatistik_2023/Polizeiliche_Kriminalstatistik_2023.html (abgerufen am 08.06.2024)

5 Cowling, M. M., Anderson, J. R., & Ferguson, R. (2019). Prejudice-relevant correlates of attitudes towards refugees: A meta-analysis. Journal of Refugee Studies, 32(3), 502–524. https://doi.org/10.1093/jrs/fey062

6 Die Welt. (2024, April 9). Polizeiliche Kriminalstatistik: Gewaltkriminalität in Deutschland steigt massiv – Und das sind die Details. Die Welt. https://www.welt.de/politik/deutschland/plus250892744/Polizeiliche-Kriminalstatistik-Gewaltkriminalitaet-in-Deutschland-steigt-massiv-Und-das-sind-die-Details.html

7 Gerber, M. M., & Jackson, J. (2016). Authority and punishment: On the ideological basis of punitive attitudes towards criminals. Psychiatry, Psychology and Law, 23(1), 113–134. https://doi.org/10.1080/13218719.2015.1034060

8 Hanslmaier, S., & Kemme, S. (2011). Kriminalität in der öffentlichen Wahrnehmung: Welchen Einfluss hat die Mediennutzung? Zeitschrift für Rechtssoziologie, 32(1), S. 129–152.

9 Hirtenlehner, H., & Groß, E. (2018). Einstellungen zu „Ausländern“ und Furcht vor Kriminalität. Kriminalistik, 3, 169-173.

10 Huber, E., & Pospisil, B. (2020). Problematik der Hell- und Dunkelfeldanalyse im Bereich Cybercrime. In T.-G. Rüdiger & P. S. Bayerl (Hrsg.), Cyberkriminologie: Kriminologie für das digitale Zeitalter (S. 109–133). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-28507-4_4

11 Kemme, S., Bendler, J. & Struck, J. (2024). Subjektive Sicherheit – Ein Überblick über Konzeptualisierungen, Forschungsstand und Impulse für die Prävention. In G. R. Wollinger (Hrsg.), Sicherheit im Wandel. Expertisen zum 29. Deutschen Präventionstag (S. 51-93). Deutscher Präventionstag gGmbH. https://www.praeventionstag.de/dokumentation/download.cms?id=7125&datei=DPT28_Expertisen-5-7125.pdf

12 Kunz, K. L., & Singelnstein, T. (2016). Kriminologie: eine Grundlegung. UTB.

13 Osborne, D., Costello, T. H., Duckitt, J., & Sibley, C. G. (2023). The psychological causes and societal consequences of authoritarianism. Nature Reviews Psychology, 1–13. https://doi.org/10.1038/s44159-023-00161-4

14 Reuband, K. H. (1992). Über das Streben nach Sicherheit und die Anfälligkeit der Bundesbürger für „Law and Order “-Kampagnen: Umfragebefunde im Trendvergleich. Zeitschrift für Soziologie, 21(2), 139-147. https://doi.org/10.1515/zfsoz-1992-0205

15 Tagesschau. (2024). Kriminalitätsstatistik – Union fordert Verschärfung bei Zuwanderung. Tagesschau. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/kriminalitaet-debatte-cdu-100.html

16 Weber, K. & Asbrock, F. (2024). Sicherheit und Kriminalität im Wandel: Eine kritische Betrachtung aktueller Entwicklungen. In G. R. Wollinger (Hrsg.), Sicherheit im Wandel. Expertisen zum 29. Deutschen Präventionstag (S. 19-49). Deutscher Präventionstag gGmbH. https://www.praeventionstag.de/dokumentation/download.cms?id=7125&datei=DPT28_Expertisen-5-7125.pdf

17 Zeit Online (2024, April). Kriminalstatistik: Kriminologe Tobias Singelnstein über Gewalt. Zeit Online. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2024-04/kriminalstatistik-kriminologie-tobias-singelstein-gewalt

18 ZDF (2024). Kriminalitätsstatistik: Kritik von Thüne. ZDF. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/kriminalitaetsstatistik-kritik-thuene-100.html

Bitte zitieren als: Weber, Kristin, Wagner, Deliah, & Asbrock, Frank. (2025). Beeinflusst die Polizeiliche Kriminalstatistik die Wahrnehmung von Sicherheit und Bedrohung durch Geflüchtete und Migrant*innen? Magazin des Fachnetzwerks Sozialpsychologie zu Flucht und Integration. Online abrufbar unter https://www.fachnetzflucht.de/kriminalstatistik/

![]()